随着DeepSeek、GPT等人工智能的高速发展,各类软件智能化,有力地提升了软件工作的效率,也给我们带来了很多方便。

在计算机软件著作权当中,如何来快速利用DeepSeek和GPT呢?在遇到软件申请出现补正的时候,如何克服不足呢?可运行,如何发挥最大效用?

一般来说,软著申请出现补正的原因,大多是未体现、不相符合或者重复申请等,这些原因,不一定完全正确,特别是重复这个事情,有时候,系统发现个别模块或者方式相同也会判定。

再比如,未体现或者不相符合也是这样,因为文字撰写和软件截图不符合,也会出现这种情况。

至于其他的版本填写错误、文件提交错误,这里就不唠叨了。

上面三种情况出现,最为核心原因,还是因为软件的运行层面出现了问题。

有些朋友可能说了,版权局不是不需要提供运行程序吗,怎么知道这个软件就不能运行呢?

实际上,软著作为知识产权的一部分,虽然采用登记制度,但如果所做的不是软件,只不过是文本说明书或者代码拼凑的时候,逻辑还是无法体现出来的。这方面,审查员,是很容易发现的,不可侥幸。

这种软件,大多截图比较少,代码却很多,同时,在文字描述中,出现图文不对应的情况。特别是,软件实现的目的,与图片差异化很大,基本上就会判断为未体现或者不相符,而补正,大概就没戏了。

这就是为什么很多廉价的软著,一旦出现补正后,基本上只能重写的原因。这里,可运行和不能运行,差异很大。

对于可运行软著,大多截图较多,因为每一次运行,都可以有不同的界面,这时候,就增加了软件的可信度,因为连贯性,甚至与代码相对应,这种软著,通过率就很高了。

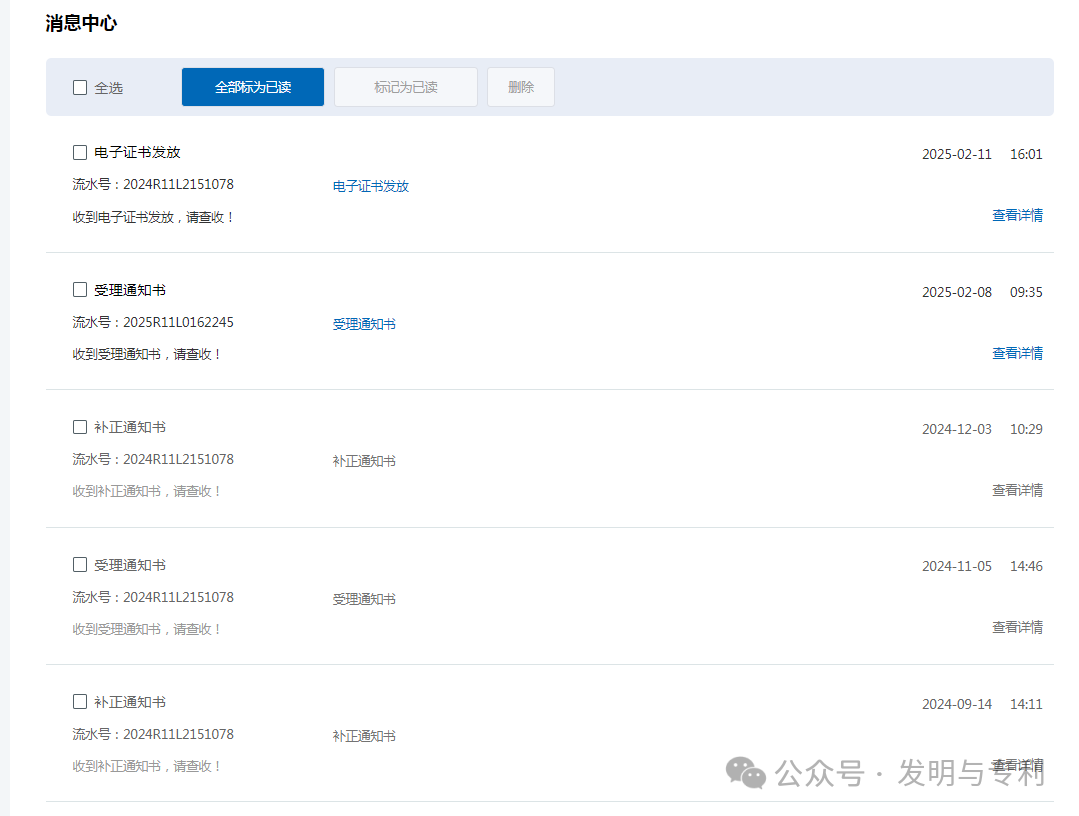

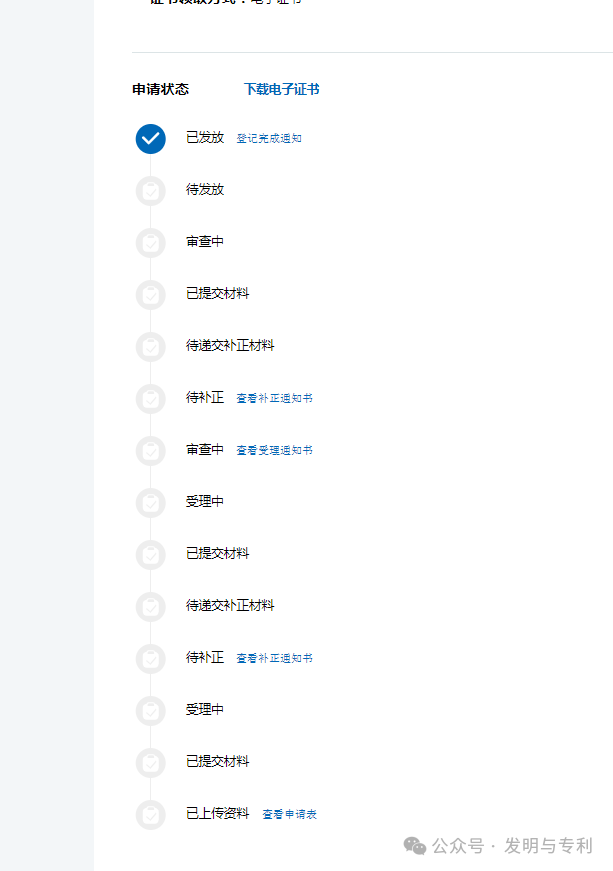

即使有补正,也是形式问题,或者审查方式问题,多次补正,往往可以通过。这时候,补正时候,给客户多处理几个,也是可以的。

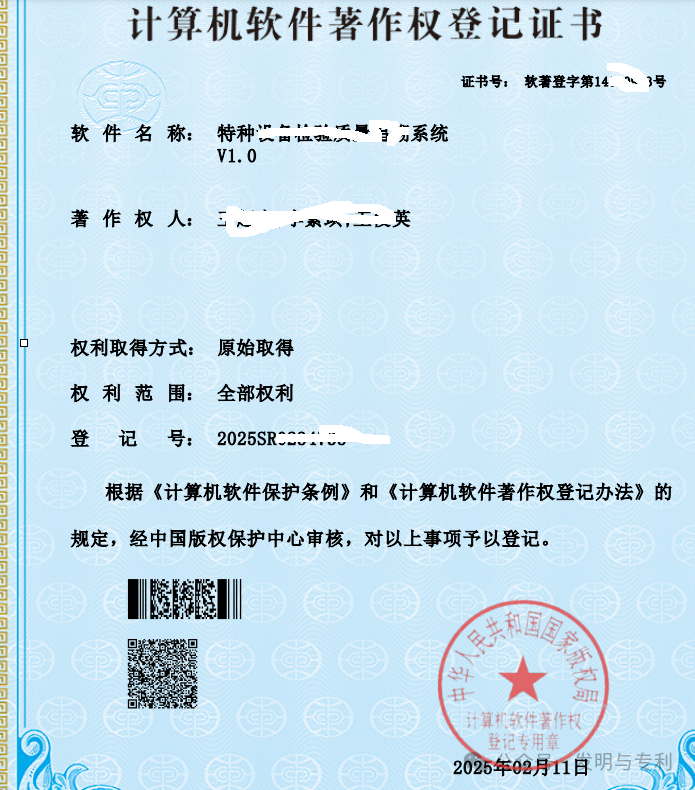

实际上,因为审查和撰写材料的角度问题,出来两次补正,在与客户商量后,提交多个后,并继续补正材料,然后胜利拿到软著证书。

也就是说,如果软件是可运行的,就极大地提升了补正的成功率,而一次性通过的概率也大幅度增加。

特别是,碰到无法补正的软著,可以从说明书中看到,大多图片与文字无法相应,甚至内容与主题也不相应,这样的软著就比较耽误事情了。

如果您有软著,多次补正无法通过的情况,不妨交流探讨,小编微信:

实际上,软件如果是正常运行的,碰到这种情况是很好处理的。坚持就是胜利,而软件不是能运行的,问题就相对比较多。

在专利申请中,我们可以利用DeepSeek来辅助构思或者完成题目设计,而在计算机软件著作权中,那就可以更方便来获得相应的题目了。

方法呢,也很简单,比如说,你需要某方面的题目,直接询问就可以,然后根据自身的软著方向进行取舍即可。

当然,这种取舍, 完全要看自身软件运行情况了。利用DeepSeek出题,利用GPT获取数据示例,都是不错的辅助方式,也都是可以大幅提升效率的。

而最终软件可运行,才是目的。不然,就比较耽误事情,即使出现了补正,也比较难处理。因此,建议在软件著作权的处理过程中,还是尽量去弄可运行吧。

谨以此文,抛砖引玉,如果您有更好的建议或者想法,回来探讨交流。

本篇文章来源于微信公众号: 发明与专利 ,如有侵权请即使联系进行删除

看来软著申请的成功秘诀就是:可运行才是王道!补正多次也是为了让软件更完美,像个小小的调音师!💪🎶